雲計算:一切都是服務云和虚拟化

20年前,為了提高生產和工作效率、實現自動化生產或者電算,用戶買了第一臺計算機;10年前,為了收發郵件瀏覽網頁,用戶首次接觸互聯網;如今,隨著互聯網深入到工作和生活的方方面面,計算已經成為一種公共需求,於是隨著相關技術的成熟,雲計算來了。

2006年,Google工程師克裡斯托弗在秋天啟動了“Google 101”項目。該項目是華盛頓大學的一門課程,指導學生進行“雲”繫統的開發和編程。該課程後來受到眾多院校的歡迎,隨著IBM的加入,變為Google IBM的聯合大學“雲”。隨後各個公司相繼推出“雲計算”相關的計劃和應用,“雲計算”的概念迅速浮出水面。

關於雲計算的定義眾說紛 ,其中,維基百科中的描述比較有代表性:雲計算是這樣一種計算方式,計算資源是動態易擴展而且虛擬化的,往往通過互聯網提供。用戶不需要了解“雲”中基礎設施的細節,不必具有相應的專業知識,也無需直接進行控制。

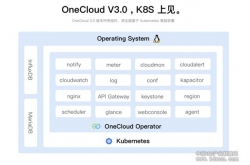

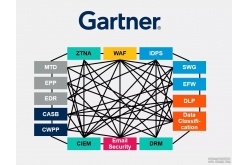

其中“雲”這個術語喻指互聯網,因為在計算機網絡圖中互聯網往往被畫成雲,它也是對復雜的基礎設施的抽像描繪。雲計算包括以下幾個層次的服務:基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。

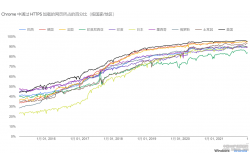

軟件即服務的概念從提出到現在有近10年時間,其核心內容是通過互聯網將軟件作為服務提供給使用者,而不像傳統的軟件商業模式––人們購買並自己維護軟件。PaaS和IaaS也具有SaaS的精髓––“在線服務”和“按需服務”。服務提供商都是為用戶提供“打包”服務,搭建用戶所需的繫統平臺,並提供所有前期的實施、後期的維護等一繫列服務,用戶就像打開自來水龍頭就能用水一樣,可以根據實際需要方便地享受IT服務。雲計算服務通常提供通用的通過瀏覽器訪問的在線商業應用,軟件和數據存儲在服務器上。

中國電子學會雲計算專家委員會認為,雲計算最基本的概念是通過整合、管理、調配分布在網絡各處的計算資源,並以統一的界面同時向大量用戶提供服務。借助雲計算,網絡服務提供者可以在瞬息之間,處理數以千萬計甚至億計的信息,實現和超級計算機同樣強大的效能,同時,用戶可以按需計量地使用這些服務,從而實現把計算作為一種公用設施來提供的夢想。

雲計算包括信息基礎設施(硬件、平臺、軟件)以及建立在基礎設施上的信息服務,提供各類資源的網絡被稱為“雲”,“雲”中的資源在使用者看來是可以無限擴展的,並且可以隨時獲取、按需使用、隨時擴展、按使用付費。“雲”服務就好比單臺發電機模式轉向電網集中供電的模式,它意味著計算能力也可以作為一種商品進行流通,就像煤氣、水電一樣,取用方便,費用低廉。

雲計算實現了計算資源的按需分配和按使用付費。對用戶來說,使用雲服務可以省去相當一部分IT設施的初始投入,降低固定資產投資風險的同時節省了維護成本,從而能夠把資金優先用到核心業務發展之中。在企業成長過程中,使用雲服務也能更好地適應變化中的市場需求,避免由於IT基礎設施建設滯後而影響業務發展。從宏觀角度看,雲計算能夠提高資源利用率,減少重復投資和設備閑置,促進溝通與分享,使計算資源、存儲資源和網絡資源的利用趨向合理化,並有利於推進節能減排。

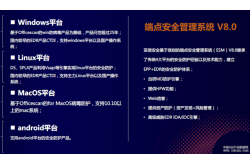

從實現的角度看,雲計算是復雜的,不斷變化的,這給軟件行業帶來更多潛在機會;從使用角度看,雲計算是易用、高性能和低成本的,各種規模的用戶都能各取所需。雲計算的信息基礎設施還能更好地適應用戶的規模和需求的改變,普通用戶有機會用到最強大的計算資源,並貢獻個人的智慧與設備,計算將無處無時不在。

雲計算對產業帶來的影響是深遠的。雲計算將促使軟件產業結構發生變化,使得信息服務的社會化成為可能,改變並精細化了大眾需求,催生新的市場和新的服務業;軟件開發的組織方式面臨改變。軟件的生命周期的概念將被淡化,隨時在線更新將更加流行,軟件被頻繁地重用和重組。

作為一種新興的技術,雲計算還面臨一些挑戰,例如重要信息的加密和審核,軟件授權問題帶來的法律問題等,但是從發展的眼光來看,這些問題都在逐步得到解決,並終將形成較為妥善的方案。